Ausstellung «Vom Glück vergessen»

Bern • Bis in die 1970er-Jahre waren in der Schweiz Hunderttausende Kinder, Jugendliche und Erwachsene von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen betroffen. Ihre Armut oder ihre von bürgerlichen Normen abweichende Lebensweise galt als Grund für massive staatliche Eingriffe und repressive Massnahmen. Eine Wanderausstellung stellt fünf Betroffene und ihre Schicksale ins Zentrum.

Zwei Geschichten mit Regionalbezug wurden für den Standort Bern neu konzipiert – denn im Kanton wird von mindestens 50 000 Betroffenen ausgegangen. Dies sind im schweizerischen Vergleich überdurchschnittlich viele.

Administrative Versorgung ohne Gerichtsurteil in Arbeits- oder Strafanstalten, Fremdplatzierungen als Heim- und Verdingkind, Zwangsadoptionen, -abtreibungen und -sterilisationen sowie Medikamentenversuche mit unerprobten Substanzen oder Zwangsmedikationen sind Beispiele sogenannter fürsorgerischer Zwangsmassnahmen: ein Bündel von staatlichen Massnahmen, unter denen Hunderttausende Betroffene von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis in die 1970er-Jahre, zum Teil noch länger, litten. Diese Eingriffe sollten der Armutsbekämpfung sowie der Herstellung sozialer Ordnung dienen. Betroffen waren insbesondere Menschen mit geringem Einkommen, sehr häufig auch alleinstehende Mütter und ihre Kinder.

Überdurchschnittlich viele Leidtragende im Kanton Bern

In Bern waren schweizweit aussergewöhnlich viele Menschen von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen betroffen: Als ausgesprochener Verdingkinderkanton brachte Bern von allen Kantonen in absoluten Zahlen am meisten Kinder in Familienpflege unter. Von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen betroffene Personen haben seit 2017 die Möglichkeit, beim Bund ein Gesuch für einen Solidaritätsbeitrag als Zeichen der Anerkennung des erlittenen Unrechts sowie Ausdruck gesellschaftlicher Solidarität einzureichen. Bis 2024 hat der Bund knapp 11 000 Gesuche um einen solchen Beitrag gutgeheissen – ein Fünftel aller Gesuche stammte von Personen mit Wohnsitz im Kanton Bern. Dies sind im Verhältnis zur Bevölkerung überproportional viele. Wie viele Menschen im Kanton Bern genau betroffen waren, ist nicht bekannt.

Aufarbeitung und Anerkennung

Seit einigen Jahren erheben Betroffene verstärkt ihre Stimme. Dass ihnen Unrecht geschah, ist heute offiziell anerkannt. In mehreren Kantonen und von Seiten des Bundes gibt es Initiativen, dieses Unrecht ins kollektive Gedächtnis zu holen und eine gesellschaftliche Auseinandersetzung darüber zu führen. «Mit der Ausstellung zeigen wir, was es für einen einzelnen Menschen bedeutete, von diesen Massnahmen betroffen gewesen zu sein, und erklären, wie dieses repressive System die ganze damalige Gesellschaft durchzog», so Kuratorin Tanja Rietmann. Zum ersten Mal widmet das Bernische Historische Museum diesem dringlichen Thema der jüngeren Schweizer Sozialgeschichte eine Ausstellung.

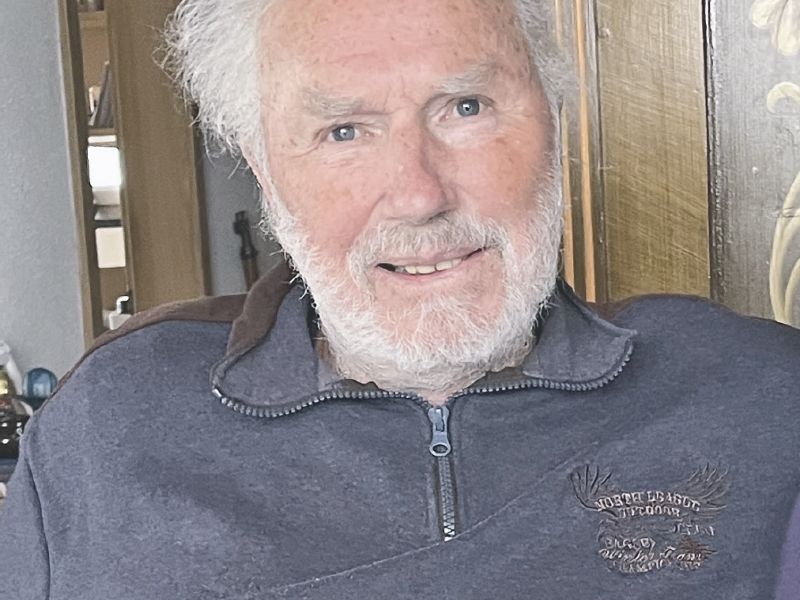

Fünf Geschichten für Hunderttausende

Ein Stall, eine Küche, ein Waschraum – begehbare Raumbilder laden die Besuchenden ein, sich in die Geschichten der fünf Protagonistinnen und Protagonisten einzufühlen, die exemplarisch für Hunderttausende andere stehen. Archivdokumente sowie mit Zeitzeugen und aus Archivmaterial erarbeitete Hörspiele machen die bewegenden Schicksale erlebbar. Eine der neu erarbeiteten Geschichten ist die von Heinz Kräuchi. Er wurde von den Berner Behörden während sieben Jahren seiner Kindheit im Knabenheim «Auf der Grube» in der Gemeinde Köniz platziert: «Durch die Ausstellung und die Installation ‹Namen gegen das Vergessen› fühle ich mich wahrgenommen. Ich erzähle meine Geschichte für all jene, die das nicht wollen oder nicht mehr tun können.» Die Ausstellung beleuchtet aber nicht nur ein düsteres Kapitel der Schweizer Sozialgeschichte. Sie spannt auch den Bogen in die Gegenwart und wirft gesellschaftliche Grundfragen auf: Wen bitten wir morgen um Entschuldigung? Wie viel verdanken wir unserer Herkunft?

«Gegen das Vergessen»

In der Veranstaltungsreihe «Ein Abend im Museum – Gegen das Vergessen» (30. April bis 21. Mai 2025) gehen Erfahrungs- und Fachexpertinnen und -experten in einer Living Library und drei Podiumsdiskussionen auf ausgewählte Aspekte der Ausstellung ein. Im Fokus der vier Veranstaltungen stehen die Erfahrungen von Betroffenen, der historische Kontext der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und die Frage, wann der Staat ins Privatleben eingreifen darf. Die Podien werden von Kathrin Winzenried (SRF) moderiert. Ergänzt wird das Rahmenprogramm durch regelmässige öffentliche Führungen durch die Ausstellung.

10 826 weisse Punkte auf einer dunklen Wand: Sie stehen für die Menschen, die bis im Sommer 2024 vom Bund einen Solidaritätsbeitrag als Zeichen der Anerkennung des erlittenen Unrechts sowie Ausdruck gesellschaftlicher Solidarität erhalten haben. Die visuelle Installation «Namen gegen das Vergessen» erinnert an die betroffenen Menschen und anerkennt ihr erlittenes Unrecht. 295 Punkte wurden an zwei Aktionstagen von Hand mit Namen von Betroffenen beschriftet – durch die Personen selbst, durch Angehörige oder durch das Museumsteam – und stehen so unmittelbar für einzelne Schicksale.

Ausstellung «Vom Glück vergessen. Fürsorgerische Zwangsmassnahmen in Bern und der Schweiz», bis 11. Januar 2026.

www.bhm.ch/vomglueckvergessen