«Ich sah, dass es dem Heiland besser ging»

Verdingt, Folge 1 • Der 85 Jahre alte Alfred Ryter aus Frutigen lebt heute mit seiner Frau in Uetendorf. Er ist Vater dreier Kinder. Als Kind wurde er verdingt (siehe auch Seiten 13/14). Er ist einer derjenigen, die es dabei schlimm getroffen haben. Wir erzählen seine Geschichte in zwei Folgen.

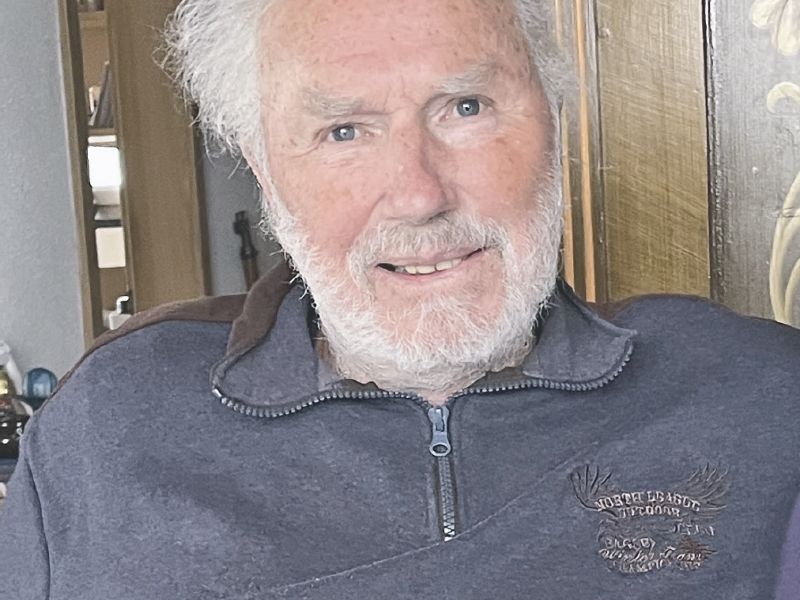

Alfred Ryter stellt sich mit Fred vor. Er spricht freundlich, ruhig, sachlich, ehrlich. In Frutiger Dialekt. Fred Ryter ist ein charismatischer, kluger, interessierter Mann. Wer nicht weiss, was ihm widerfuhr, könnte den Mann mit der hohen Stirn für einen Lehrer oder einen Biologen halten. Doch der kleine Fred hatte keine Chance, lesen und schreiben zu lernen wie andere. Doch davon im zweiten Teil.

Alfred Ryter wurde mit siebeneinhalb Jahren verdingt. Seine Geschichte ist erschütternd. Wir erzählen sie, damit niemals vergessen wird, was auch hierzulande möglich ist. Betroffene Menschen haben ein Recht auf ehrliche Entschuldigung, Anerkennung und finanzielle Wiedergutmachung.

Ryter hatte zwei Schwestern und drei Brüder. «Meine Kleinkinderzeit war schön. Wir hatten zu essen, eine warme Wohnung und wurden geliebt.» Im Frühling 1948 erkrankte die Mutter an Tuberkulose und musste nach Heiligenschwendi zur Kur. «Damals gab es für Frauen keine Krankenversicherung, weshalb unser Vater für alles aufkommen musste.» Dieser entschied sich aus der Not heraus, Fred und seine älteren Brüder zu verdingen, bis die Mutter wiederkäme. Die beiden älteren Brüder kamen an denselben Ort, Fred kam zu einem kinderlosen Bauernehepaar, etwa eine halbe Stunde Fussmarsch von den Brüdern entfernt. «Ich erinnere mich: Der Vater hatte eine Kartonschachtel dabei, es war Winter und hatte noch Schnee. Irgendwo standen zwei Männer, dunkle Gestalten, ich sehe ihre Gesichter nicht mehr …» Sein Vater gab den Jungen ab und ging. Ryter sinniert: «Von diesem Moment an, hatte ich keine Beziehung mehr zu ihm. Ich nahm ihm übel, dass er uns nicht aufklärte. Ich wusste nicht, was mit mir passiert. Dass wir nach der schweren Zeit wieder hätten eine Familie sein können. Es wurde über nichts gesprochen.» Der Bub erlitt einen Trennungsschock. Was das ist, erfuhr er allerdings erst viele Jahre später durch seinen Psychiater. «Ich erinnere mich nicht mehr an die ersten Wochen. Im Moment, als ich die Welt wieder wahrnahm, war es Frühling.» Fred musste jeden Morgen um fünf Uhr aufstehen. Die Tiere misten, Frühstück machen. «Zum Zmorge hetts es Stück Brot gä, sälte Gonfi; Anke und Chäs nie.» Die Milch verdünnte die Bäuerin mit Wasser. Mit der Begründung: «Ich habe dir die Milch mit Wasser abgekühlt, damit du dir nicht den Mund verbrennst.» Doch er wusste: «Das isch dr Git (Geiz) gsi.» Wenn viel Arbeit war, schickte man den Jungen nicht zur Schule. Er war in der zweiten Klasse. «Ich verpasste alles.» Man mied ihn, wenn er mal wieder da war. «Ich konnte ja nichts. Zudem rochen meine Kleider nach Stall.» So ging er nicht mehr immer hin. «Meinen Brüdern ging es ähnlich: Wir alle litten Hunger.» Der Hunger wurde zu Freds engstem Begleiter. «Zum Zmittag hetts öppis us Härdopfu gä. Das wär ja rächt gsi. Aber einfach geng z weni.» Eine Kartoffel als Mahlzeit. «Aber wärche hanni hert müesse.»

«Warum hat mir niemand geholfen?»

Das Schlimmste war: Fred durfte nicht im Haus schlafen. «Me hett mi regelrächt i ds Tenn gschosse.» Beim Erzählen schluckt er: «Man muss sich das mal vorstellen: Daheim war ich mit meinen Brüdern im selben Bett, wir lagen quer darin. Ich war nie allein, wir hatten einfaches Essen, aber immer genug. Es war warm zu Hause, die Eltern waren lieb zu uns.» Und dann war er plötzlich allein. Im Tenn war es eiskalt, Fred hatte Hunger und vor allem Angst. «Damals gingen die Temperaturen im Winter gegen minus 20 Grad. Im Tenn war es kaum wärmer, wegen der Lüftungszwischenräume für das Stroh.» Ein altes Sofa und zwei zerfetzte Pferdedecken seien noch darin gewesen. «Das isch mis Gliger gsi.» Als er realisierte, wo er schlafen sollte, habe ihn die Panik ergriffen. Er war allein, verstand es nicht. « U i ha längi Zyti gha.» Immer und immer wieder fragte er: «Warum nur, warum nur kommt niemand und hilft mir?!» Noch heute: «Warum nur hett niemer häregluegt? Warum hett mir niemer ghulfe?»

Als Fred eingeschult wurde, war er der Zweitgrösste. Ein halbes Jahr später der Zweitkleinste. Niemand schaute hin. «I bi niemer meh gsi.» Irgendwann begann er sich aus Verzweiflung aufzulehnen. Er knallte Gegenstände an die Türe. «I ha nach mine Eltere brüelet: Chömet mi cho reiche», aber niemand kam. «Es war nachts so still, sie mussten es hören, doch es kümmerte niemanden. Ich war einfach niemand. Ein Werkzeug, das man nimmt, wenn man es braucht, und danach weglegt.»

«Sie erwarteten von mir, dass ich die gleiche Leistung bringe wie der Bauer. Wenn ich es nicht konnte, wurde ich mit Essensentzug bestraft.» Dies bedeutete, dass der Bub morgens im Stall ein dünnes Stück blosses Brot bekam und ein Tassli kaltes Wasser. «Die Bäuerin sagte mir, entweder ich ässe alles auf einmal auf, oder verteile es über den Tag. Denn es gebe nichts mehr. Und das war so.» So begann er, den Mais aus dem Hühnerfutter, das im Tenn aufbewahrt wurde, zu essen. «Damit hielt ich mich am Leben.» Dieser Essensentzug dauerte jeweils eine Woche. Noch heute hat Ryter Probleme mit der Verdauung. Sein Körper ist krank. Mehr als 19 Tabletten pro Tag muss er nehmen. «Sie nahmen in Kauf, dass ich sterbe.» Er betont: «Ich will damit nicht sagen, dass alle Bauersleute so waren. Viele der verdingten Kinder hatten es gut. Und lange nicht alle, die es schlecht hatten, waren bei Bauern.» Was ihn besonders beelendet: «Das Ehepaar war nicht arm.» Denn im Keller gab es Würste, Speck, Äpfel. So begann er, ab und zu eine Wurst zu nehmen. «Doch sie heis gschmöckt u de han ig Schleg übercho. Doch was hani angers wöue, i ha so Hunger gha.» Manchmal nahm er ein Ei, das fiel weniger auf. Und er entwickelte eine List: «Im Garte hets Salbine (Salbei) gha. Wenn ig e Wurscht gno ha, hanni nächär Salbine gässe, so hei si nüt gmerkt.»

Die Zeit, in der man sich auflehne, dauere nicht lang. «Sie brechen dich.» Erst durch die psychiatrische Aufarbeitung erfuhr Ryter, dass ein Kind in einer solchen Situation zwei Möglichkeiten habe: «Entweder es resigniert, oder es wird depressiv. Zweitere sterben meist noch als Kind, weil sie gar nichts mehr essen.» Viele der Verdingkinder starben damals auf den Höfen, bei den Metzgern oder den Bäckersfamilien; wo immer sie waren. Damals war es noch so, dass die Ärzte die Totenscheine ausstellten, ohne die Todesursache der Kinder zu hinterfragen. «Houptsach, es hett für e Buur gstumme.» So hiess es, das Kind habe Grippe gehabt oder sei vom Baum gefallen. «Doch dann kamen junge Ärzte in die Region. Es ging um einen Buben, der fünfeinhalbjährig war und nur 13 Kilo wog. Der Bauer sagte, der Junge sei an Grippe gestorben. Doch dieser Arzt sah sich das Kind an und erklärte, er würde keinen Totenschein unterschreiben: ‹Dir heitt das Ching z Tod gschlage›, sagte er. Er sah, dass es schlussendlich verhungert war. Und er bot die Gerichtsmedizin auf.» Der Fall sprach sich herum: «Dä Buur isch du nün Jahr lang i dr Chischte gsi.» So gab es ein Umdenken. Fred selbst nützte es nichts mehr: Die Bauersleute sind längst tot. «Doch da war endlich jemand, der sich für die Kinder einsetzte, der zu ihnen stand.»

Wenn Fred zur Schule ging, traf er sich mittags mit den älteren Brüdern auf dem Märitplatz in einer alten Scheune, nahe eines Lebensmittelladens. Immer wenn die Mittagsglocken läuteten, ging Hans, der Älteste, weg und kam mit etwas zu Essen zurück. «Mängisch mit eme Ovo Sport oder emene Brot.» Diese stillten den ärgsten Hunger der Buben. Ein Jahr lang ging es alles gut. Eines Tages fehlte Hans. Nur Ruedi kam. «Er erzählte, dass die Polizei Hans mitgenommen habe. Es hiess, er habe Einschleichdiebstahl begangen. Niemand fragte danach, weshalb ein 14-Jähriger Lebensmittel stiehlt. Man fragte nicht. Man nahm ihn einfach mit.» Hans galt als schwer erziehbar, kam ins Schloss Erlach, wurde eingesperrt. «Weil er seinen Brüdern etwas zu Essen besorgte … Danach sah ich ihn nicht mehr. Später hat er sich umgebracht.» Haben die Eltern nicht gewusst, was den Buben widerfuhr? «Nein, das hätten sie nicht verkraftet.»

Abgespalten

Danach resignierte Fred. «Von diesem Moment an ging es mir nicht mehr schlecht. Ich bemerkte zwar den Hunger, die Angst, die Schmerzen. Doch sie gingen mich nichts mehr an. Nichts ging mich noch etwas an. Alles geschah, wie neben mir. Ich hatte mich von mir abgespalten. Das wirkliche Geschehen schaltet sich aus.»

In der Schule durfte Fred weder in die Pause noch zum Sport. Er weiss bis heute nicht, wofür ihn die Lehrerin strafte. «Als ich mal aufstand, um mit ins Turnen zu gehen, befahl sie mir, mich wieder zu setzen.» So öffnete er irgendwann die Schublade ihres Pultes. «Ich sehe es noch heute vor mir: Da war eine Villiger-Zigarrenbüchse, darin bewahrte sie Zehn- und Zwanzigrappenstücke auf. So nahm ich halt ab und zu eines, so, dass es nicht auffiel. Nur damit ich mir etwas zu essen kaufen konnte. Wenn ich etwas sparte, so reichte es gar für ein Weggli oder Mütschli.»

Im Bauernhaus hatte das Ehepaar eine Ferienwohnung. Ab und zu kam eine Familie aus Basel. Es war Ostern. «Ich hörte im Tenn, wie die Kinder in der Wohnung die Osternester suchten. Ich glaubte an den Osterhasen.» Nein, er hoffte auf ihn. «Ich war überzeugt, er würde mich im Tenn finden. Doch kein Hase kam. Nur die Kinder johlten, als sie ihre Nester fanden.» Auch Weihnachten war ähnlich: «Es hett chli Röschti gä, denn ab is Tenn.» In der Schule erzählten die Lehrer die Weihnachtsgeschichte. «Die Bauersleute waren fromme Leute, Freikirchler.» Ihm wurde bewusst, dass sie feierten, obwohl er allein im Tenn war. «Sie müssen sich mal vorstellen: Mir wurde mit acht Jahren bewusst, dass es der arme Heiland gar nicht so schlecht hatte in seinem Stall. Er hatte Menschen um sich, war nicht allein, lag im weichen Stroh und hatte warm. Und litt keinen Hunger. Das han-ig aues nid gha.» Die Bauersleute feierten im Bewusstsein, dass sie ein Kind im Tenn haben, das friert, allein und halb verhungert ist. Einmal, als die Ferienleute da waren, musste Fred in einem «Blechkesseli» die Milch in die Küche tragen. «Ich schlug die Pinte aus Frust und Elend an die Tischkannte, sodass die Milch auslief.» Dann hörte er, wie der Mann zur Bäuerin sagte: «Warum tüet dir e settige Dräcksiech u Nütnutz dürefuettere? Gheiet dä i ds Tenn und löht ne dert verrecke, das merkt sowieso niemer.»

Fred durfte nur noch zum Arbeiten aus dem Tenn. Eines Tages entdeckte er im Keller Orangen: «Ich wusste nicht, was das ist.» Am nächsten Osterfest musste er «Holz scheiten und Spitle mache». Er hatte Hunger. «Da kamen mir die Orangen in den Sinn. Ich holte eine und ass sie mit der Schale, ich wusste ja nicht, wie man die isst.» Dies rochen die Bauersleute. Fred bekam Schläge, bis der Rücken blutete. «U de hei di mi mit däm verschlagenen Rügge i ds Tenn ine gheit.» Ein paar Stunden später kamen sie, packten ihn, zogen ihm die Kleider aus. «I bi blutt gsi.» Draussen hatte es noch Schnee. «Sie gingen mit mir unters Haus, dort gab es einen Brunnen mit eiskaltem Wasser.» Sie setzten den Achtjährigen hinein. Der Bauer hielt ihn fest, die Bäuerin «hett mir dr Rügge mitere Riisbürschte abgriblet». Er hört ihre Worte noch heute: «Das Stehlen kann man nicht rausschlagen, das muss man abbürsten.» «Ich hörte mich selbst weinen vor Schmerzen. Doch es klang nicht aus mir, sondern es klang neben mir. Als wäre es jemand anderes, der diese Schmerzen erleidet.» Danach wurde er wieder ins Tenn geworfen und allein gelassen. Ryter wiederholt es: «Ja, ich habe den Schmerz neben mir empfunden.» Er selbst habe nicht so sehr gelitten: «Aber dä näbe dranne.»

Weil es wahrscheinlich die beiden Ferienkinder mitbekamen, nahm Freds Elend auf dem Hof nach zwei Jahren schliesslich ein Ende. Am Dienstag nach Ostern kam eine Frau von der Vormundschaftsbehörde und holte ihn vom Hof weg. Einen Tag lang war er danach daheim bei seinem Vater und dem jüngeren Bruder. Danach musste er wieder fort. Hat der Vater nichts geahnt? «Wir haben nie darüber gesprochen».

Bis Alfred Ryter 50 Jahre alt war, längst verheiratet und Vater, sprach er nie über seine Vergangenheit. «Ich konnte nicht.» Weil seine Frau, «die stets zu mir stand», seine unbehandelten Depressionen fast nicht mehr ertrug, begab er sich in psychiatrische Behandlung. Geheilt davon wurde er. Doch Körper und Seele sind versehrt. Vergessen kann er nicht. Er weiss nicht, wer oder was er geworden wäre, wenn man ihn hätte werden lassen.